*Fragmento de la Sinfonía Nº 8.

ENERO...

CICLO INTEGRAL DE LAS SINFONÍAS DE GUSTAV MAHLER

Gustav Mahler

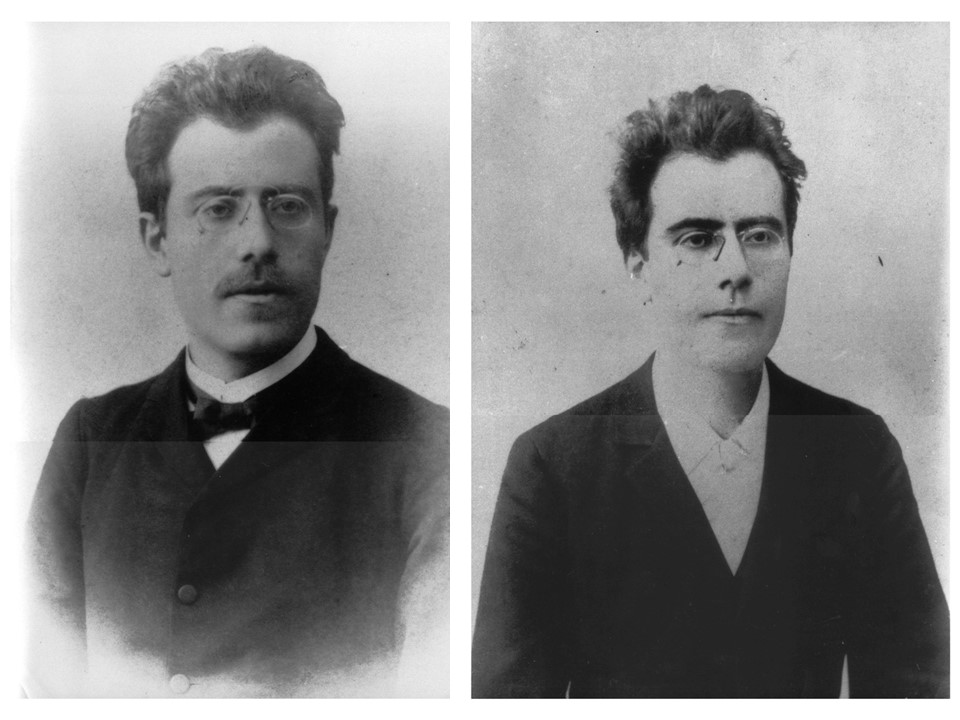

os 51 años de la vida de Mahler (Kaliště, Bohemia, actualmente República Checa, 7 de julio de 1860 - Viena, 18 de mayo de 1911) se expendieron a lo largo de uno de los períodos más complejos en toda la historia de la música. Nacido 5 años antes del estreno de "Tristán", cuando Liszt estaba en pleno apogeo y Brahms era un joven prodigio, Mahler alcanzó la madurez en plena afluencia del rico caudal de las postrimerías del romanticismo, y vivió lo bastante para ver algo más que el comienzo de su final desintegración. El año en que ocurrió su temprana muerte, ya estaban conmoviendo los cimientos de la estructura tradicional de la música los experimentos que Schönberg empezaba a realizar en el campo de la tonalidad; Erwartung -"La espera" (el monodrama de Schönberg que anticipa el teatro de Alban Berg), había sido ya escrito y, entre tanto, fuera de Alemania, la revolución "stravinskyana", aunque de tan diverso sentido, se iniciaba, marchando rápidamente hacia el sensacional impacto de "La consagración de la primavera '. La música del mundo hoy llamado Occidental, como así también su civilización, estaban en trance de crisis, y Europa, en vísperas de la decisiva etapa a iniciarse en 1914. En semejante período de transición absoluta, la solitaria figura de Gustav Mahler desempeña un rol fundamental, resumiendo mucho de lo que había desaparecido ya o estaba a punto de hacerlo, a la vez que forjando con dolorosa intensidad un nexo peculiarmente personal entre los siglos XIX y XX. Las contradicciones e inconsistencias implícitas en semejante rol han sido siempre tema propicio a la controversia, y probablemente no exista otra música que como la de Mahler se beneficie tanto con la comprensión de las circunstancias que rodearon a su creador, ni que haya sufrido tanto a causa de la carencia de ella.

La de Mahler es una figura trágica, siendo la suya una tragedia esencialmente interior. Judío de nacimiento y dotado como tal de ese fuerte sentimiento de soledad espiritual que es corriente entre los hombres de esa raza, su naturaleza sensitiva, altamente emocional, reaccionaba con la más nerviosa intensidad a la perturbación contemporánea de los valores tradicionales. Y disponiendo de un despejado intelecto, altamente capaz de apreciar la real importancia de tales perturbaciones, equilibrado por una fuerte vena de romántico idealismo, combinaba en lo más hondo, y desde la primera hora, conforme también lo hiciera en su vida, esa constante soledad que está siempre jaqueando el arte "mahleriano"; soledad en modo alguno mitigada por la fe religiosa, ya que aunque converso al catolicismo por razones de orden práctico (un semita no hubiese podido aspirar a la dirección de la Opera Imperial), nunca pudo llevar su inquisitiva naturaleza hasta un punto de genuina convicción. Con todo, aunque sólo fuera en forma parcial, experimentó la poderosa atracción del misticismo católico con su promesa de una existencia futura. Pero su búsqueda por alcanzar la fe hubo de continuar hasta el último día de su vida.

En tales circunstancias, la tendencia al autoanálisis es irresistible, el ansia de comunicación más fuerte aún; he aquí las razones de ese apasionado deseo suyo de transmitir en primera persona sus sentimientos, que presta a la música de Mahler ese intenso -a veces casi histérico- frenesí de sinceridad. A ésto, hubo de sumarse una urgencia todavía más apremiante que se derivó de las frustradas intromisiones de su existencia oficial. Sus grandes éxitos como conductor se vieron coronados, a la temprana edad de 37 años, por su designación como Director de la Opera Imperial de Viena; los diez años durante los cuales ejerció Mahler esas funciones, constituyen hoy un capítulo de historia de la música, toda una era operática y musical. Su celo reformador a nadie perdonó, ni siquiera a sí mismo; con él logró incomparables resultados, pero el tiempo disponible para la composición se vio reducido a un mínimo insuficiente. Las breves vacaciones que podía ir permitiéndose, eran enteramente dedicadas a escribir obras cuya extensión sólo servía para aumentar la necesidad de apresurarse; días y noches substraídos a los deberes oficiales se esfumaban, sacrificados a un desesperado esfuerzo creador. Su salud se resentía, pero la carrera contra el tiempo sólo conseguía intensificar en él su angustia por hacerse comprender.

No hay dudas de que la violencia de ese deseo le conquistó muchos enemigos, tanto en la vida, como en el campo musical. Por lo demás, cuando alguien se empeña en hablar de su alma, no siempre cuanto dice es uniformemente aprovechable: el margen de error es pequeño, el riesgo de aburrir, muy grande, y la intensa sinceridad de las emociones de Mahler, la pura exaltación de sus ideales, magnificaban los riesgos de un fracaso. En sus mejores momentos, su retórica es terriblemente convincente; pero el menor desliz puede resultar una banalidad, cuando no hueca verbosidad, o lisa y llana autocompasión: todas aquellas faltas, en suma, que la crítica le atribuyo a lo largo de la primera mitad del la pasada centuria, en su obstinada resistencia a admitir el brillante éxito con el cual tan a menudo llega Mahler mucho más lejos que cuantos critican su obra. Este éxito gradual e indiscutible constituye su máxima conquista.

Como compositor, Mahler es el que cierra la gran línea vienesa que llegó hasta él a través de Bruckner; la evidencia de sus cualidades y limitaciones está entrelazada con su música. No conviene llamarse a engaño respecto de la continuidad que ligaría a Mahler -que era checo- con su "genealogía" vienesa a través de Bruckner, con quien coincide más bien en su inquietud espiritual y metafísica que no en el lenguaje, como no sea por la debilidad que los dos grandes hombres sentían por el uso de los metales en impresionantes fanfarrias de remota inspiración cuartelera. Mientras Bruckner acumula sus colores con una técnica amalgamadora, a la manera de un artista que pinta al óleo, las tintas de Mahler son fluidas, al agua, y sus cuadros tienen la transparencia de magistrales acuarelas. Depositario de semejante herencia, se volvió naturalmente hacia la sinfonía en busca de un vehículo apto para expresar sus profundas convicciones. La progresiva "personalización" de la sinfonía del siglo XIX (inaugurada por Beethoven con sus audaces "confesiones" lírico-sinfónicas), su tendencia fundamental a convertirse en el medio por excelencia para dramatizar y discutir conflictos de naturaleza íntima, alcanzan en Mahler su punto culminante; y si las canciones pueden contener acaso sus más tiernas reflexiones de tono personal, son las sinfonías las que marcan las sucesivas etapas de su constante esfuerzo por hallar el equilibrio en plena era de la inestabildad.

La peculiar intensidad de ese esfuerzo, magnificó el problema sinfónico en una medida desusada hasta este compositor; las expansiones relativamente cómodas de un Bruckner, a despecho de sus bellezas, tienen muy poco de la impelente tensión de Mahler, en cuyas manos, la sinfonía vienesa emprendió su última y más radical transformación hasta la fecha.

Los peculiares problemas espirituales de Mahler fueron esencialmente susceptibles de tratamiento retórico. La retórica dramática es la base de sus movimientos sinfónicos. La crítica, ya familiar, de su incapacidad presunta para desarrollar sus materiales, y su fracaso para establecer conexiones temáticas, es por completo irrelevante: Mahler es un maestro de la estructura, pero por su índole, el material con que trabaja exige un tratamiento episódico, acumulativo, a base de variación y fragmentos de contexto, con preferencia al recurso más formal y corriente del "desarrollo". La estructura es también afectada por su mayor tamaño; los diversos movimientos, entidades individuales cuyo número puede variar ampliamente, se unen en un esquema progresivo que tiende a resolverse sólo en el Finale. La inclusión de la voz humana en cierto número de sus sinfonías -tanto "a solo" como con coro- modifica el problema sin resolverlo, culminando el proceso en las tres últimas obras de la serie: la octava sinfonía, moral, maciza cubre de las fases más tradicionalistas, "brucknerianas", de su arte; Das Lied von der Erde, "La canción de la tierra", expresión definitiva del más personal carácter de sus canciones; y la Novena Sinfonía, en la que el método sinfónico de Mahler halla su realización más completa y perfecta en términos puramente orquestales.

Mahler experimentaba un temor supersticioso ante la idea de escribir una novena sinfonía: Beethoven, Schubert y Bruckner, habían fallecido poco después de completar ese número, razón por la cual, apenas concluyó su octava sinfonía, hizo Mahler una desesperada tentativa por burlar los designios del destino, dándole el título de "sinfonía" a "La canción de la tierra", aunque sin numerarla. En este caso al menos, la superstición probó empero estar bien fundada: los borradores para una décima sinfonía no llegaron a completarse jamás, y la primera ejecución de la Novena Sinfonía tuvo lugar póstumamente en Viena durante junio de 1912, alrededor de un año después de la muerte de Mahler, bajo la dirección de su amigo y discípulo Bruno Schlesinger, más conocido por su nom de guerre de Bruno Walter.

Michael Rose

Aspectos médicos y psicológicos que influenciaron la vida y obra del gran músico

-Biografía-

Resumen

Gustav Mahler es considerado en la actualidad uno de los más importantes músicos que vivieron al final del siglo IX. A pesar de tener en vida sólo un parcial reconocimiento como compositor, Mahler influenció a importantes compositores del siglo XX.

Mahler sufrió de complicaciones de una fiebre reumática, desarrollando un corea de Sydenham, manifestaciones obsesivas y compromiso valvular cardíaco. Gran importancia tuvieron en su vida y obra, aspectos psicológicos de su infancia revelados después de una entrevista terapéutica con Freud. Mahler. Lamentablemente falleció en el período más productivo y de madurez de su obra, debido a una endocarditis bacteriana subaguda.

Introducción

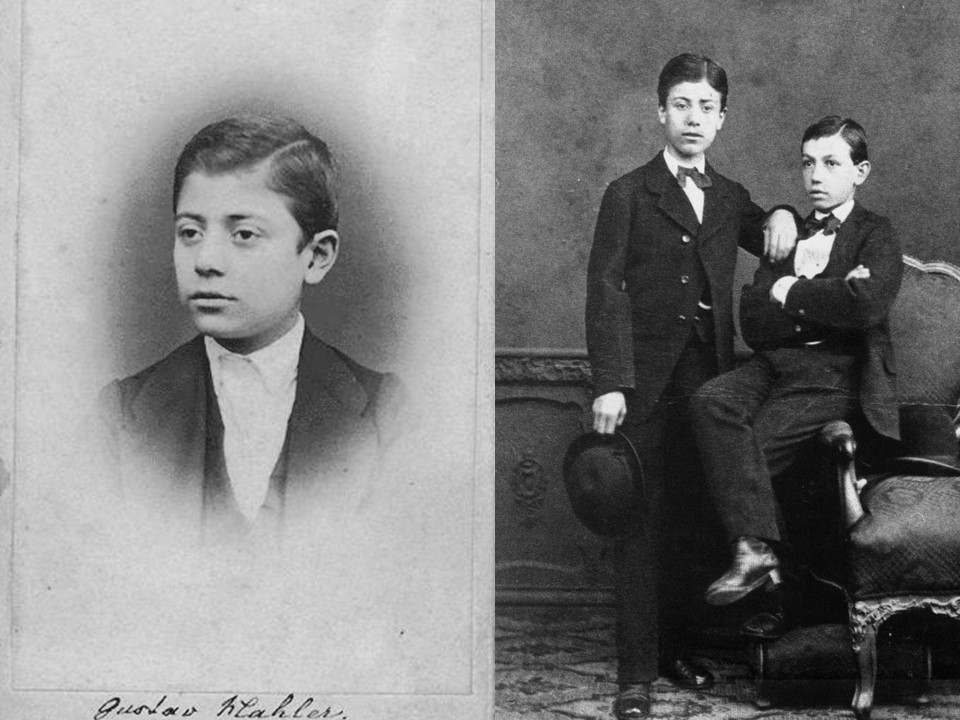

Mahler nació el 7 de julio 1860, en Kalist, una localidad de Bohemia, parte del imperio austrohúngaro, actual república checa. Fue hijo de un comerciante de destilería, Bernard Mahler y Maria Hermann, ambos de origen judío. Sus padres tuvieron en total 14 hijos, de los cuales fallecieron ocho. La muerte de ellos, y en especial de los más queridos como Ernst, y el suicidio de Otto a los 26 años, causó un profundo y duradero impacto en Mahler. A pesar de ser un hombre rudo y tener una mala relación con su esposa, el padre de Mahler notó ya a los cinco años aptitudes musicales en su hijo y lo envió a estudiar a Praga. En esta ciudad tuvo una mala experiencia y regresó a su hogar para ingresar al Conservatorio de Viena, donde logró ambientarse muy bien y recibió el apoyo -que durará toda la vida- de su maestro Epstein.

Como adolescente y ya joven sufrió dos desilusiones amorosas que también influirán en aspectos de sus obras. Al no conseguir el primer lugar en un concurso de intérprete de piano, se dio cuenta de que lo suyo no era ser intérprete, sino la dirección orquestal y la composición musical.

En 1880 Mahler inició su carrera como director ejerciendo temporalmente en diversos teatros y compañías operísticas; entre 1883 y 1885 permaneció en la ópera de Kassel, donde, motivado por un infeliz romance con una cantante, inició la composición del ciclo Canciones de un caminante y de un poema sinfónico que, tras una larga gestación, llegaría a ser su Primera Sinfonía.

Entre los años 1886 y 1891, Mahler trabajó como director en Leipzig y Budapest, pasando luego a Hamburgo para tomar a su cargo el Stadttheater. Aquí ganó notoriedad gracias a sus interpretaciones de las óperas de Wagner, atrayendo la atención del público y de la crítica con su virtuosidad y genialidad como conductor. El estreno de la Octava Sinfonía de Mahler en Munich, el 12 de septiembre de 1910, se constituyó en el triunfo final de su vida artística. Entre la audiencia se encontraban figuras tan distinguidas como Richard Strauss, Arnold Schoenberg, Anton Webern, Bruno Walter, Leopold Stokowski, Stefan Zweig, Max Reinhardt y Thomas Mann, quienes pudieron comprobar la capacidad del compositor para enmarcar su himno en sonoridades que fluían de una inmensa orquesta, que incluía, además de una gran cantidad de vientos y cuerdas, gong, celesta, campanas, órgano, arpas, mandolina, junto a las voces de un coro doble, ocho solistas y un coro de niños. Por esta razón la publicidad de la época denominó “sinfonía de los mil” a este espectacular trabajo. Entre 1891 y 1897, Mahler dejó el Stadttheater de Hamburgo para trasladarse a Viena y dirigir, primero, la Opera del Imperio, y luego, los Conciertos Filarmónicos. Junto a Alfred Roller, nombrado jefe de escenografía en 1903, el músico, en los 10 años que permaneció en el cargo recreó obras maestras en producciones que marcaron un hito en la historia de la Opera, que alcanzó uno de sus periodos más gloriosos en manos de Mahler, y de la vida cultural de la Viena de la época.

Enfermedad Reumática –Corea De Syndenham- Transtorno Obsesivo Compulsivo

Ya en 1900, establecido como un brillante director de orquesta y con el cargo de director de la Opera del Teatro Imperial de Viena y de la Filarmónica, recurrieron los síntomas de una amigdalitis que presentaba desde niño. En un reciente artículo de Cardoso y Lees, se revisan algunas evidencias de amigos de la familia Mahler que mencionaron a Mahler con movimientos anormales a los seis años y que persistirían muecas faciales y un característico “tic” de la pierna derecha. Este movimiento anormal de la pierna le producía una marcha bizarra, lo que es recordado por su propia hija menor Ana, en una entrevista dada en 1985. Se le preguntó: ¿qué recuerda del modo particular de caminar de su padre? Responde: “Sí. Era como un tic nervioso. Cambiaba el paso, derecha e izquierda, y luego otra vez a la inversa. Pero podía controlarlo. Sé por mi madre que existía una palabra que ella le decía y gracias a la cual podía controlar el tic. No era absolutamente imprescindible. Cuando se me permitía caminar con él, lo notaba nítidamente”. Mahler se caracterizaba por una gran obsesividad. Era capaz de repetir un ensayo orquestal hasta el cansancio si no estaba de acuerdo con el resultado. Freud, en la entrevista que detallaremos más adelante lo describe como una persona muy obsesiva. Estos elementos, más el hallazgo incidental en 1901 de la presencia de una cardiopatía reumática por el cardiólogo que revisaba a su hija mayor María, hacen plantear que Mahler haya presentado el espectro de complicaciones de la fiebre reumática, incluyendo las manifestaciones como corea y trastorno obsesivo asociados.

Su encuentro con Freud y la interpretación psicoanalítica que hace de Mahler

Mahler guardó un recuerdo poco grato de su padre y por el contrario fue mucho más cercano a su madre María. En 1901, Mahler conoció a la mujer que se transformó en pocos meses en su esposa, Alma María Schindler, 19 años menor que el músico. Tuvo dos hijas con ella, María, en 1902 y Ana en 1903.

Profundamente enamorado de Alma, la restringió a dedicarse sólo a la familia y no a desarrollar las aptitudes artísticas que tenía. Su hija mayor, María, falleció de difteria en 1907, lo que agudizó la sintomatología depresiva de Mahler, quién entró en una severa depresión y se volcó a la composición. Aceptó el cargo de director del Metropolitan Opera House de Nueva York y luego de la Filarmónica de esa ciudad por cuatro años. En 1910 se desató la crisis matrimonial al descubrir Mahler correspondencia amorosa de Alma con el arquitecto Walter Gropius fundador de la Bauhaus. Aconsejado por Bruno Walter, el gran director discípulo de Mahler y a quien Freud sanara de una parálisis en el brazo derecho que usaba para conducir, Mahler luego de tres intentos fallidos se reunió con Freud en Leyden, Holanda en agosto de 1910. En una conversación que duró cuatro horas se entrevistaron, y Freud quedó sorprendido de la facilidad con que Mahler comprendió los principios del psicoanálisis. En una carta dirigida a la psicoterapeuta Marie Bona parte en 1932, Freud le comentó que Mahler en la entrevista que sostuvieron le había mencionado algunas situaciones traumáticas de su infancia; como el hecho que teniendo cinco años sorprendió una grave discusión entre sus padres y salió corriendo de la casa, y se encontró en plena calle con un organillero que interpretaba una conocida melodía popular austriaca. Este hecho recurriría en la memoria de Mahler constantemente y ha sido visto como una explicación de la aparición de marchas militares y otros motivos populares en sinfonías como la Sexta Sinfonía. Estuvieron unidos en su obra en forma persistente la tragedia o momentos de gran exaltación con momentos alegres o de distracción disarmónicos. Mahler explicó así el poco éxito que tuvo como compositor, de ahí su famosa frase “mi tiempo vendrá”, Freud le hizo saber a Mahler que tenía una fijación materna, en cada mujer de la que se había enamorado buscaba a su madre y explicaba el retiro de su deseo sexual hacia Alma y que había gatillado la crisis Freud le preguntó a Mahler: “¿cómo es posible que un hombre como Ud. pretenda mantenerse unido a una mujer como la suya?” A lo que Mahler le explica que el segundo nombre de Alma es María (nombre de pila de su madre). Freud le mencionó que debía elegir entre continuar en su pasión por la música u optar por dedicarse más a su mujer. Mahler aparentemente optó por esto último, y logró recuperar la energía sexual. Es llamativo que en el último año de su vida no compuso más música, dejó inacabada su décima sinfonía con claros mensajes a Alma. Agradecido, Mahler le dedicó un poema a Freud: “las sombras de la noche fueron disipadas por una palabra poderosa, el incansable tormento terminó al final unido en una sola cuerda. Mis tímidos pensamientos y mis tempestuosos sentimientos se mezclaron”.

Diversos psicoanalistas como García y Feder, han interpretado la vida y obra de Mahler. La mayoría concuerda en el rol importante de la muerte, siempre presente. Desde niño, al contemplar la muerte de sus hermanos, con la muerte de sus padres el mismo año 1888, sus fracasos amorosos, su grave hemorragia digestiva baja con riesgo vital en 1901, la pérdida de su hija en 1907 y el darse cuenta de la infidelidad de Alma en 1910, todo contribuyó a dar un matiz trágico a su obra. Y los últimos hechos descritos habrían contribuido a gatillar la enfermedad de Mahler. Así, su última sinfonía completa, la Novena Sinfonía, tiene un carácter triste y melancólico. Donde la resignación ante la proximidad de la muerte es evidente no sólo en la música, sino también, en las anotaciones que acompañan los esbozos de esta composición. La partitura combina dos estilos aparentemente contradictorios: dos movimientos centrales muy rápidos y rudos, en contraste a dos movimientos extremos lentos y expresivos. Según Alban Berg “el primer movimiento es el más hermoso de los que Mahler ha escrito; en él expresa un profundo amor a la tierra, a vivir en paz y a gozar de la naturaleza, hasta que la muerte llegue... todo el movimiento está basado en el presentimiento de que el espíritu de la muerte ya viene y que no se puede luchar contra él; en sus últimos compases aparece un clima de resignación ante lo inevitable... y entonces, Mahler se vuelve y observa por última vez el mundo que deja...

El último año de vida

La última vez que Mahler dirigió fue el 21 de febrero de 1911, en el Carnegie Hall de Nueva York. Condujo a pesar de estar en pésimas con- diciones de salud. Terminado el concierto, consultó a pocas cuadras de ahí con el Dr. Baehr, del equipo del Dr. Libmann, del Mount Sinaí Hospital (conocido por su descripción de la endocarditis lúpica). Baehr obtuvo cultivos de sangre que confirmaron la presencia de estreptococos y la sospecha de una endocarditis bacteriana. Mahler preguntó si su condición era fatal, y la respuesta afirmativa lo hizo intentar una terapia con sueros en Paris, sin efecto. Finalmente se instaló en Viena, dando instrucciones de un entierro sencillo, mencionando en la lápida sólo su nombre en el lugar donde descansa su adorada hija María. Falleció el 18 de mayo de 1911, y según Alma sus últimas palabras fueron “Mozartl, Mozartl” (diminutivo de Mozart en alemán), e hizo un gesto de estar dirigiendo con su mano derecha. La música de Mahler tendría que esperar 50 años para que, bajo la batuta de Bruno Walter y Otto Klemperer, y luego Leonard Bernstein, tuviera el reconocimiento mundial. Además de haber influido en brillantes músicos del siglo XX, como Shostakovich, Britten y Schoenberg. Es así como Leonard Bernstein afirmó en 1967: “el tiempo de Mahler ha llegado”.

MARCELO MIRANDA C.

Unidad de Neurología.

Clínica Las Condes.

La personalidad de Mahler a la vista de Bruno Walter

Del libro de Bruno Walter “Gustav Mahler”